银幕上的经验神话,现实里的人才饥荒

更新时间:2025-09-06 04:02:46

近日终于得空,看了近期口碑尚佳的《捕风追影》。映后查了票房数据,上映20多天,取得近10亿的票房。在当下市场整体萎靡的大环境下,这样的成绩也已是同期里的佼佼者了。

观影过程中就一直在想,其实打造一部相对叫好叫座的商业动作片,也没那么难嘛。这部《捕风追影》巧妙地将近些年市场上备受青睐的类型元素杂糅在一起,再把整体节奏大幅提速。用密集的爽感冲击感官,让观众在观影过程中获得纯粹的愉悦体验。这种精准贴合市场需求的创作思路,无疑是其口碑突破的关键。

更值得一提的是,影片刻意弱化了近年来被冠以“票房毒药”标签的成龙、张子枫等演员的弱项,转而大幅增加正反两方多个配角的戏份和人物塑造,通过平衡角色比重,既规避了潜在风险,又让整体叙事相对丰满。

可当剥离掉这些外在包装,深入探究《捕风追影》的剧情核心时,却不难发现其依旧跳脱不出香港电影近10-20年来主流的“老带新”叙事框架。

表面上看,影片塑造了老一辈用关切与呵护引导后辈成长的温情画面,仿佛依旧在暗示主创们仍旧重视行业人才青黄不接的问题,而观众群体中也大多认同这样的设定。

但细品之下,影片中两个六七十岁的老人几度提及的“规矩”等词,字里行间都透着一股“没有我们,哪有你们”的中式“爹味儿”,与香港电影市场这些年的创作惯性如出一辙。

数字时代的老派叙事逻辑

在《捕风追影》的故事里,成龙饰演的退休跟踪专家黄德忠,在新时代的警匪交锋中登场。彼时的警方已配备大数据分析系统、人工智能助手以及全覆盖监控摄像“天眼”网络,匪徒也拥有高级黑客等高科技手段,传统侦查方式似乎已跟不上时代步伐。但黄德忠即便身形老迈,却凭借数十年积累的直觉与经验,成为了警队不可或缺的核心力量。

影片前期,张子枫饰演的年轻警员何秋果,对这位倚重传统经验的前辈颇有微词,警局里的同事也大多因过度依赖高科技而轻视黄德忠。然而随着剧情推进,何秋果逐渐被黄德忠的经验所折服,开始虚心学习,最终接过他的衣钵,成长为一名优秀的跟踪专家。

为了强化这种“传承感”,影片还特意将二人关系塑造得如同父女。通过铺垫何秋果作为搭档遗孤的背景,设计假扮父女执行任务的互动情节,让传统经验在新时代的传承显得更加顺理成章。可这种传承模式,恰恰是“爹味儿”的集中体现。

反派一方,梁家辉饰演的“影子”傅隆生与其4个干儿子的故事线,则在冷酷的告诉年轻一代:年轻人在能力上或许青出于蓝,但如果你们试图僭越“我们定下的规矩和边界”,那面临的则是被狠狠肃清的下场。

从叙事逻辑来看,黄德忠、傅隆生所代表的传统经验被塑造成了近乎无可置疑的权威,年轻一代即便手握高科技工具,也只能在前辈的指导下亦步亦趋地成长,完全没有突破传统、开辟全新路径的空间。

在影片构建的世界里,老一代的经验与智慧被过度尊崇,年轻一代被强行降智,更多是被动接受传承,而非与前辈平等探讨、共同创新。这一情节设定,恰似香港电影行业现状的真实映射 ——老戏骨们牢牢把控着核心资源与行业话语权,年轻演员被束缚在既定框架内,难以挣脱束缚,展现自身的独特价值。

由来已久的港影“传承焦虑”

将时间稍稍拉远,2010年上映的《岁月神偷》,同样在家庭叙事中暗含了这种“爹味儿”的传承逻辑。

这部影片以家庭为切入点,生动展现了香港人的“狮子山精神”。罗父靠修鞋维持生计,生活虽艰辛,却始终坚守着传统价值观,并将所有期望都寄托在子女身上。大儿子罗进一品学兼优,是家庭未来的寄托。而小儿子罗进二则天性顽皮,时常惹出小麻烦。

面对生活的重重困境,罗父的形象俨然成为了传统权威的象征,他既有严父的威严,又饱含深沉的父爱。为了支撑家庭,他省吃俭用,对子女的教育更是严苛。

影片中有这样一个细节:罗进二为了给生病的哥哥买一盒双黄莲蓉月饼,私自卖掉假明星签名照攒钱,罗父得知后勃然大怒,大声呵斥,传统家长维护家庭秩序的威严展露无遗。可当罗进二说出攒钱的初衷时,罗父的愤怒瞬间转为心疼,眼眶泛红。这一怒一柔之间,不仅展现了父爱的复杂,更传递出传统观念中长辈对家庭秩序的绝对掌控。

在家庭价值观的传承上,罗父代表的老一辈观点始终占据主导地位,年轻一代只能在潜移默化中被动接受这些观念,几乎没有机会表达自己对生活、对家庭的不同见解。影片中这种家庭秩序的构建与传承模式,与香港电影行业的生态高度相似。

无论是《捕风追影》中警队的新老传承,还是《岁月神偷》里家庭价值观的延续,都在一定程度上折射出香港电影中“尊老敬老”背后的“爹味儿”现象。而这种现象投射到现实行业中,便是老戏骨凭借资历与地位长期占据核心资源,年轻演员的成长空间被不断压缩,最终导致香港电影演员青黄不接的问题愈发严重。

港影人才的“性价比困境”

回溯香港电影的辉煌岁月,周润发、刘德华、梁朝伟、周星驰等巨星曾闪耀银幕,他们不仅是香港电影的代名词,更成为了华语电影史上的传奇符号。可时光流转,当年的风华正茂早已被岁月侵蚀,如今这些巨星大多步入中老年,而香港电影演员青黄不接的问题,也随之日益凸显。

从近年来香港电影的票房冠军作品中,便能清晰看到演员年龄结构的失衡。2023年,《毒舌律师》凭借犀利的剧情斩获高票房,主演之一的黄子华彼时已63岁,凭借精湛演技扛起了票房大旗。

2024年,《九龙城寨之围城》取得不俗成绩,领衔主演的古天乐也已54岁。这些头部影片的票房风光背后,隐藏的是香港电影演员群体“老龄化”的尴尬现实。

据香港电影发展局统计,2020-2024年间,香港电影的平均制作成本约为2500万港币(约合2300万人民币),而中国大陆的平均制作成本约为6800万元人民币。在资金本就紧张的情况下,多数制片人出于风险规避考虑,更倾向于将资金投入到有票房号召力的老戏骨身上。

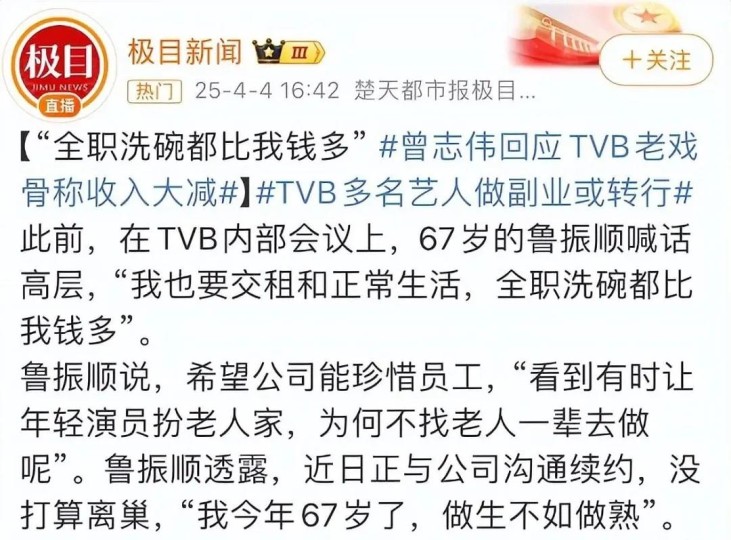

这种创作选择直接导致了年轻演员的生存困境,不仅片酬低廉,机会更是寥寥无几。数据显示,年轻演员在电影中的出演报酬,平均仅为老戏骨的十分之一甚至更低。在香港,普通新人演员的月薪仅8000港元左右(约合7300元人民币),这样的收入在消费水平颇高的香港,甚至无法覆盖房租支出。

在这样的行业生态下,青年演员的成长之路也布满荆棘。以TVB训练班出身的青年演员为例,他们在训练班期间需接受表演、台词、形体等多方面的严苛培训,即便顺利结业,也往往只能从跑龙套做起。

在TVB的剧集中,他们可能一集仅有几分钟甚至几十秒的镜头,薪酬微薄,月收入不足两万港币。而在电影领域,机会更是少得可怜:香港每年上映的本土电影数量仅50-60部左右,其中能给予年轻演员主演机会的,每年仅有5-8部,其余大部分角色都被老戏骨牢牢占据。

反观老戏骨们,他们凭借多年积累的人脉与江湖地位,早已掌控了资源分配的话语权。以成龙为例,作为香港电影界的标志性人物,他不仅在演艺事业上成就斐然,更深入涉足电影制作、监制等领域。在他参与的电影项目中,从前期筹备到演员选拔,他都拥有极大的决定权。

许多电影制作方为了借助成龙的市场影响力,往往会围绕他量身打造剧本,给予他绝对的主演地位,同时优先选用他熟悉且信赖的老搭档。这种创作模式,直接将绝大多数年轻演员挡在了门外。

好莱坞的“新老共生”范本

在影视行业,好莱坞的运作模式非常值得借鉴。好莱坞电影公司在挑选演员时,虽会重视明星效应,但更不会忽视对新人潜力的挖掘。

以风靡全球的漫威电影为例,在打造《美国队长》《蜘蛛侠》等系列电影时,大胆启用了当时相对年轻的克里斯·埃文斯(出演《美国队长》时 30岁)、汤姆·赫兰德(出演《蜘蛛侠》时20岁)等演员。通过精心的角色塑造、系统化的影片宣传,以及与老戏骨的搭戏指导,这些年轻演员迅速被全球观众熟知,成功扛起了系列电影的票房大旗。

好莱坞这种“老带新”模式,并非让老戏骨占据绝对主导,而是让新老演员形成互补,既发挥了老戏骨的经验优势,又给了年轻演员展现自我的空间,最终实现了演员的新老交替与行业的持续繁荣。

反观当今香港电影行业,在演员培养与更新机制上存在明显不足。曾经为香港电影输送了大量人才的TVB训练班,如今也陷入了“招生困难、培训质量下滑”的困境。与巅峰时期相比,每年从TVB训练班毕业并能在影视圈站稳脚跟的演员数量大幅减少:昔日每年能输送数十位有潜力的新人,如今可能仅有寥寥数人。

从“资源垄断”到“公平竞争”

香港电影人才青黄不接的问题,并非一日之寒,其背后是整个行业生态、资源分配、培养机制等多重因素的叠加。香港电影如今虽已难现昔日辉煌,但为了不再深陷下去,就需要打破老戏骨长期霸占资源的局面,为年轻演员创造更多公平竞争的机会。

影视制作公司应转变“唯票房论”的短期思维,在项目立项时适当降低对老戏骨的依赖,主动为年轻演员提供主演机会。可以借鉴好莱坞的“新人扶持计划”,既保证影片的市场基础,又给年轻演员锻炼的空间。

重建演员培养体系。TVB训练班应重新重视人才选拔与培训质量,同时联合电影公司、导演协会等机构,打造“从训练班到银幕”的人才输送通道,让有潜力的年轻演员能够持续获得演出机会,逐步积累经验与人气。

只有当香港电影行业真正打破“爹味儿”传承的束缚,建立起“新老共生、公平竞争”的健康生态,才能让年轻演员看到希望,让行业焕发出新的生机与活力。

说句实在话,大家更该琢磨怎么把“蛋糕”做大,让每个人都能分到一份,才是良性循环。要总想着排挤别人、独占好处,最后只会让“蛋糕”越做越小,最后谁也捞不着。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:影院于我

『』相关阅读

《骄阳似我》内娱难得的精品好剧

《骄阳似我》内娱难得的精品好剧

txl的第一次真的很重要吗?

txl的第一次真的很重要吗?

【剧情向】分析男女主的三层关系、男主形象的模糊(至12集Repo)

【剧情向】分析男女主的三层关系、男主形象的模糊(至12集Repo)

可圈可点,值得点赞鼓励!

可圈可点,值得点赞鼓励!

第四季实时观后感

第四季实时观后感

关于《潮躁女人》让人惊喜的地方

关于《潮躁女人》让人惊喜的地方

当真相崩塌之后,我们如何继续活着

当真相崩塌之后,我们如何继续活着

人设贯穿始终,没有弱化,太泪目了!

人设贯穿始终,没有弱化,太泪目了!

当“老实人的体面”被撕开,他迸发出了寒冬中死磕生活的火花

当“老实人的体面”被撕开,他迸发出了寒冬中死磕生活的火花

楚楚是女性的榜样

楚楚是女性的榜样

秦枫,好惨一男的

秦枫,好惨一男的

不止三角恋

不止三角恋

何为大生意?古平原给出了答案

何为大生意?古平原给出了答案

《老登出柜记》《二次出柜》《我和狗狗恋爱了》

《老登出柜记》《二次出柜》《我和狗狗恋爱了》

美人如花隔云端

美人如花隔云端

从坑蒙拐骗到舍身相救:金雪花的救赎之路,藏着流量时代的人性觉醒

从坑蒙拐骗到舍身相救:金雪花的救赎之路,藏着流量时代的人性觉醒

谁说不好啊?20年后“李大嘴”变身“老魏”,这样的父爱我可太羡慕了!

谁说不好啊?20年后“李大嘴”变身“老魏”,这样的父爱我可太羡慕了!

【有时候,保护和限制,长得一模一样】

【有时候,保护和限制,长得一模一样】

薄荷糖之碎碎念

薄荷糖之碎碎念

姜家齐,世界上的另一个我

姜家齐,世界上的另一个我